|

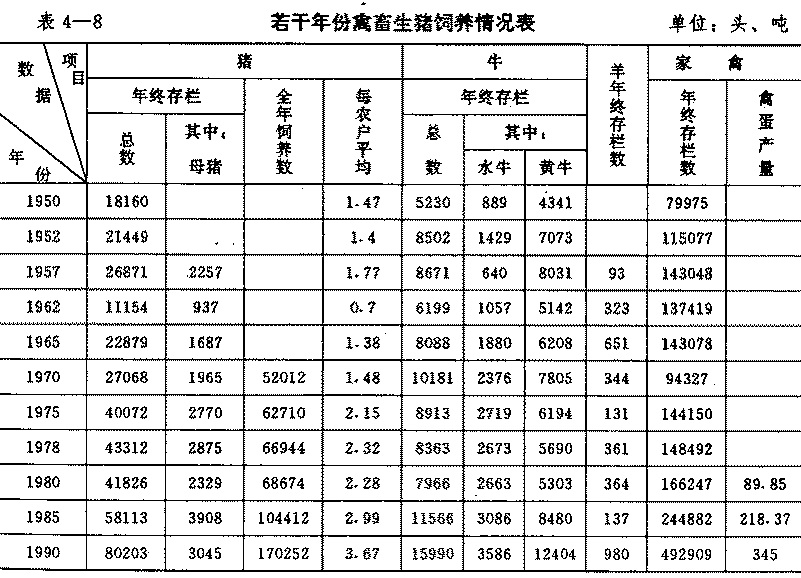

解放初,清流境内没有专门从事畜牧业生产的单位和个人,农家养殖少量家禽家畜,商品率极低。1950年,全县畜牧业总产值占农业总产值的21.01%,1962年,仅占9.63%。此后,几经曲折,有很大的发展。1978年,占农业总产值的9.86%。农村经济体制改革以后,出现养猪、养牛、养兔、养禽的专业户和联合体,饲养业开始向专业化、商品化和社会化方面发展。畜牧业在农业中的比重逐年增大,1990年,占农业总产值的29.39%。 一、猪 解放前,清流农民喂养猪以熟食圈养为主,饲料以野菜、野草、泔水和少量米糠为主,每头耗粮约200公斤,每户年均饲养l一2头。 解放后,县人民政府遵照毛泽东关于“养猪业要有个较大发展”的指示,大力发动群众养猪,同时限制猪仔价格,发放养猪贷款,实行奖售政策。1957年末,生猪存栏26871头,比1950年的18160头增长48%。 1958年,人民公社化,大办食堂,平调私人养猪,兴办集体养猪场,组织饲料和养猪专业队,建立“三包”(包产、包养、包工资)、“四定”(定时、定人、定清洁卫生、定饲料数量),县、社、队养猪场一时遍布全县。集体养猪场改熟喂为生喂,推广水生饲料水浮莲、水葫芦、红萍,普及醋化饲料。由于管理不善,饲料紧缺,生猪存栏一度降到19932头。三年困难时期,粮食大幅度减产,养猪数量急剧下降。1961年末,生猪存栏仅4828头,比1957年下降71.4%。1964年,开展“农业学大寨”,为实现户养生猪2.5头,上“纲要”,再次掀起集体养猪高潮。至1971年,全县有集体养猪场404个。沙芜秋口、嵩溪畲族、力耕等3个生产队实现“一人一猪”,力耕生产队全队19户、养猪75头。1975年,全县办集体养猪场560个,全年饲养生猪62710头,当年交售国家肥猪10662头。灵地公社江头良种队全年饲养生猪158头,户均饲养8.32头。1978年,调整生猪收购价格,采取一系列鼓励农户养猪措施,生猪饲养量迅速上升。1983年,全县生猪存栏53154头,户养2.79头,全年饲养达84548头,出现专业养猪户。1986年,东华、龙津、嵩溪等乡镇有养猪专业户18户。1987年,专业户出栏肥猪6000头。1990年,全县生猪饲养量为170252头,年终存栏80203头,平均每户饲养3.67头。 二、牛 清流人养的牛多为耕牛,农忙时用于役力,农闲则零星放牧。1950~1953年,县人民政府开展保护和发展耕牛的爱牛运动,发放耕牛贷款,举办家畜防疫培训班。至1953年末,耕牛增至8526头,比1950年的5230头增长63%。1954年春,试办初级农业合作社,耕牛作价入社。由于管理喂养不善,耕牛负担耕地面积大,过度劳累,耕牛数量一度大幅度下降。1961年,全县耕牛存栏仅6042头。1963年,县人民委员会决定重新开放耕牛交易。1964年,耕牛年终存栏数上升至7353头。1983年,县革委会颁布《大力发展养牛的通告》,取消限定个人养牛数额的禁令,贷款扶持私人养牛,耕牛可以在市场上自由交易,耕牛存栏逐年增加。1984年,耕牛年终存栏数突破1万头。1990年,耕牛存栏数为15990头,是1950年的3.06倍。 三、羊 清流县境以丘陵山地为主,多养戴云山羊,历年养殖不多,1953年仅4只。1964年,发 展到469只,其中山羊461只、绵羊8只。此后,年养羊都徘徊在200只左右。1982年,灵地草场建成后,引进乳山羊饲养,年饲养都在200只左右。1990年,羊年终存栏数为980头。 四、家禽 家禽以鸡鸭为主,养鹅较少。1949年,饲养家禽7.76万只,其中鸡56284只、鸭21143万只、鹅186只。1952年,全县饲养家禽11.51万只,1957年增至14.30万只,1964年减为13.78万只。其后受“左”的思想影响,限养、禁养家禽,1965?1975年,年饲养量在10万只左右。1978年后,家禽饲养得到发展。1980年,全县饲养家禽16.62万只。1990年,家禽存栏49.29万只,成禽出栏103.17万只,年产禽蛋345吨,全县有养殖专业户12户。

|

闽ICP备2023009287号-1 闽互联网新闻信息服务备案:35120210013号

电话:0598-5329559 业务合作QQ:1476150670 投稿信箱:1476150670@qq.com