一、城 墙

宋元符元年(1098)置清流县时,建有子城,周长200丈,有迎思、登瀛、平坡、拱宸等东西南北四门。元末,陈友定为加强县城的防御能力,凭借南山的险峻,始修建城墙。明正德四年(1509)春,沿河道重修,时有沿河城墙长440丈,寨城长420丈、高6尺,垛子30余个。后通判戴旦增设窝铺12所、敌楼1所。嘉靖五年(1526),因特大洪水,城墙倾塌,敌楼窝铺全部冲毁。此后30年,城厢内外无界,百姓称便。万历二十九年(1601),知县蒋育馨担心城墙矮小易受攻击,又运石加固。崇祯五年(1632)重修沿城马道。

解放后,随着城区建设的发展,残留的城墙相继拆除,城门被填埋,仅留下沿河墙基作护河堤用。

二、县 署

县署位于屏山东面。曾于宋绍兴间、元至正间、明永乐十四年(1416)、正统十三年(1448)、清康熙十年(1671)、咸丰间、民国初年多次被毁,后多有重修。

民国23年(1934)冬,县长蓝耀文借李姓民房办公,旋而移入游府。民国28年,县政府在游府左侧修筑办公厅,辟为县政府办公地。

解放初,县人民政府仍在旧址办公。1964年,县委兴建办公楼一幢,为二层砖木结构,建筑面积646.38平方米,次年又建成三层砖木结构办公楼一幢,建筑面积1755.64平方米。1983年,兴建政府办公大楼,为四层砖混结构,建筑面积1663.77平方米。随后,其附属的配套设施相继完善。1990年,总建筑面积21689.47平方米,其中办公楼4000平方米,食堂481.15平方米,车库268.7平方米,宿舍11384.17平方米。同年,县政府机关大院被授予省级绿化先进单位。

三、街 道

明清时期,县城有丁字街、后街、直街、渡背街、大参街、太平街、凹上街、塔背街、儒学街、寺前街、水东街、上坪背街、下坪背街、西桥背、南门坊、三港坊、法海坊、取水巷、五家巷等19条街坊路巷。民国34年春,实行保甲制,街道新编路巷分为8路即三民路、大同路、观音路、环城路、中正路、中华路、建国路、中山路。街道狭窄,部分为卵石砌成,其余则是土路。经过解放后历年的扩建改建,全部铺设水泥路面。1990年,县城有街巷17条,全长7372米。道路面积8.36万平方米。

新街 县第一招待所至县政府前,全长350米,宽12米。两侧建有五交化大楼、清流旅社、医药公司、新华书店、防疫站等。1990年因路面老化,重新铺设水泥。

进步街 旅社至吊桥头,与新街构成丁字形,长302米,宽12米。两侧有糖烟酒、果品、百货商店和实验小学等,小商品门市部较多,为县城的商业街。

文化街 东门桥头至进步街,全长355米,宽12米。两侧有一中、武装部、县供销社等单位。

花园街 绕街心公园一圈,全长337米,宽13米。

生产街 邮电局至南门头,长490米,宽10米。北端有农贸市场。

水东街 东门桥至汽车站,全长425米,宽11米。已形成小商品批发市场。

渡背街 化工厂至交警大队,全长1200米,宽12米。两侧多民房,为省道过境线。

坪背路 西门桥至南门桥,全长790米,宽15米。两侧商店林立,又是过境线,交通繁忙。

城西街 医院至县第二招待所,全长738米,宽14.6米。

西山街 西门桥头至城西路,1987年劈山建成,全长640米,宽20米。两侧建有工会、科技、劳动、人行、保险、财政、党校、烟草等大楼,为县城路面最宽、楼房最多的街道。

县府路 新街至原县委办公址,长130米,宽10米。

体育路 西山街至四中。长187米,宽10米。

此外,7米以下的路巷有工商路(工商大楼至河边,长300米,宽7米)、城南路(一招至粮库,长340米,宽5米)、团结巷(文化街至进步街,长206米,宽4米)。

四、街道桥梁

明正德五年(1510),城关东有龙津桥,西有凤翔桥,均为屋桥。自明天启七年(1627)至康熙十年(1671)的四十年间,屡遭洪水破坏,凤翔桥毁于水。清咸丰间,龙津桥又被洪水冲垮。民国29年,县长李用宾倡建龙津桥,两年后始落成,因桥位于东门,称东门桥。石砌墩木架式结构桥面,左右扶栏,属半永久性桥梁,长107米,宽3.4米,耗资2.04万元。1985年,在原址上利用旧桥基,由三明市交通建筑公司施工重建,钢筋水泥结构,同年12月竣工,长108米,宽7.5米,荷载10吨。

另有西门桥、南门桥、北门吊桥和南门两座石拱桥。

西门桥 原为水泥墩木架桥,四墩五孔。1972年重建钢筋混凝土结构,长105米,宽10米,荷载15吨。

南门桥 1971年修建,原为过境公路桥,钢筋混凝土结构,桥面铺设柏油路,长126米,宽10米,荷载30吨。

北门吊桥 1984年建,为悬索吊桥。混凝土桥面,长108米,宽2.5米,荷载0.5吨。

五、公 厕

解放前,只有少数居民自建简易粪坑厕所,家庭一般用粪桶(尿桶)装粪便做农肥。

1952年,城区市场边建一公共厕所,8个坑位。尔后,陆续兴建公厕,但都极少建化粪池,臭气熏天。经历年新建和改造,至1990年,城区有公共厕所8座,91个坑位,全都建成三级化粪池,其中有5座水冲式公厕。

六、农贸市场

解放初,城区人民没有固定的市场进行农副产品交换,一般就在城关人口比较集中的地点卖蔬菜,卖后自行散去。70年代始,集中于原城隍庙处,设固定场所。1983年于文化街和进步街交叉的尾段建成简易农贸市场一所,面积1200平方米,后因此地为一中和实验小学的必经之路,占用城镇道路,有碍市容观瞻,县委、县政府决定新建农贸市场于生产街的河边。

1987年农贸市场建设征用旧城区14.93亩地,拆迁居民47家,单位9家,共63幢,完成建筑面积9827平方米,同时征用黄蚁坑土地29.25亩,安排拆迁户重建住宅。总投资105万元,总占地面积8000平方米,市场建筑面积3800平方米。

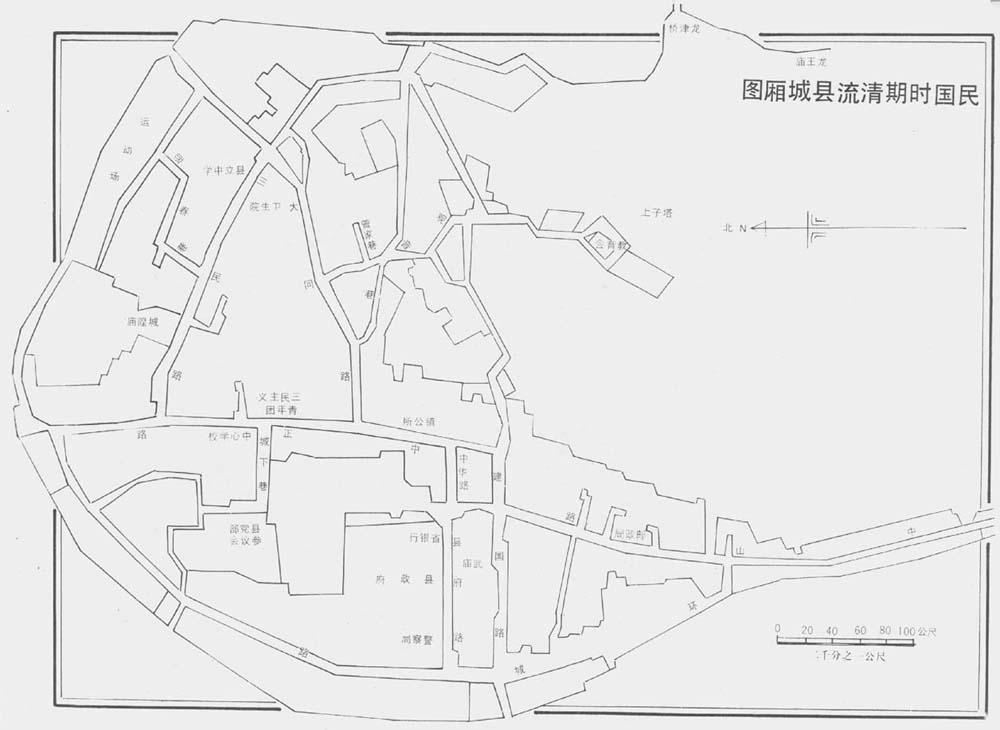

民国时期清流县城厢图(点击图片查看大图)

民国时期清流县城厢图(点击图片查看大图)