(记者 叶紫薇)

赖坊是清流县南部的一个古老村落,赖坊古村的基础建于北宋咸淳年间,距今已有近一千年的历史,2008年被国家授予“中国历史文化名村”的称号。6月9日,记者一行人来到山水赖坊,感受这个历史文化名村的魅力。

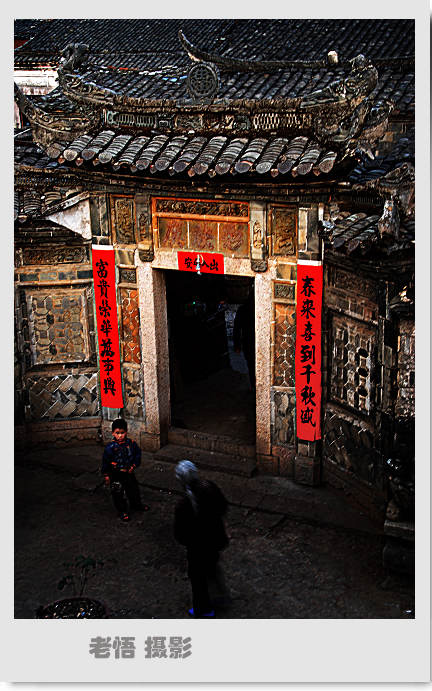

赖坊古民居——彩映庚

走进赖坊,听着客家俚语,流连在迷宫般的古街小巷,恍如穿越到数百年前的某一时刻。

迎接我们的导游小刘是当地土生土长的客家人,他说,赖坊古村落的选址及整体布局,处处体现着客家先民以人为本、和谐万物、崇山敬水、天人合一的朴素人生观和价值观。

大丰山道观

说到崇山之情,就不得不提到闻名遐迩的“道教名山”“客家圣山”大丰山。记者来到大丰山,站在山顶,秀丽美景映入眼帘。小刘说,此山之所以被称为“道教名山”“客家圣山”,是因为大丰山的山顶有一座建于宋代年间的“顺真道院”,院内供奉的主神是客家人顶礼膜拜的欧阳真仙。相传,欧阳真人爱此山雄伟壮丽,亦在此修炼,后来云游四方,降福八方百姓,地方信士就在“顺真道院”的大厅供奉上了欧阳真仙的神像。当地文人秀才还题上两副对联:“欧阳显仁众姓安,真仙布泽赐康宁”“信欧阳有求必应,拜真仙无欲则刚”。从此,大丰山就热闹起来了,每年吸引数万客家信士前来朝拜。

道院后的棋盘峰是大丰山的极顶,峰顶有一块平坦的巨石,好似棋盘石,盘面散置着平整的大石块,就像是棋盘上的棋子。置身棋盘山绝顶,俯瞰周围几百里山峦村落,怡人美景尽收眼底。“万仞云峰护一山,九天风露透衣寒;固知仙境多灵迹,莫向枰棋着意看。”明代诗人赖世隆这几句诗,把大丰山的灵秀意境描绘得淋漓尽致。

赖坊古民居

跟着导游的脚步,来到位于大丰山脚下的客家村落。翰林第、镇安门、彩映庚、棠棣竞秀等祖屋和民居如一座座纪念碑,承载着赖坊人过往的光荣与悲怆。小刘说,在保存下来的众多古民居建筑中,始建于明景泰年间的翰林第是尤其值得推介的一座。明清两代,翰林第共出擢登科甲功名者达18人之多,曾有“一门三进士,比屋五举人,十八蓝衣拜祖宗”之乡誉。记者在翰林第的门上还能看到当年的捷报,纸都没了,字却还在,什么叫入木三分,古代书写者的书法功力可见一斑。屋内中厅上方悬挂着“文明继美”的漆金匾额,特意在“明”字“日”字旁上加一横,写成“目”字,寓意天地之“明”在于“日”“月”,人间之“明”在于“目”。

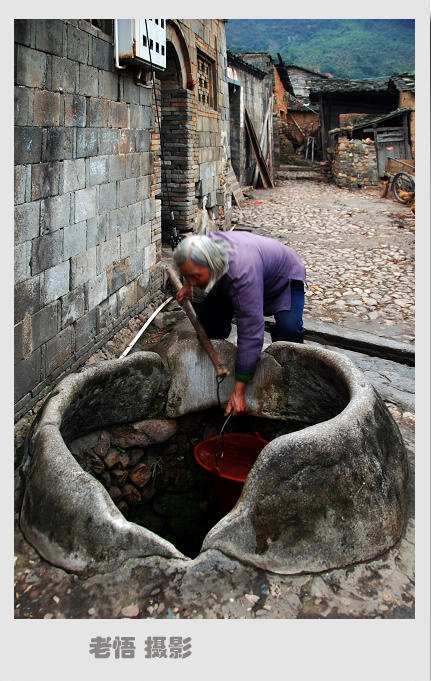

说话间,“客家村落”的景致已在身后,迎面扑来的是盘桓环绕于村庄各个角落的轻盈水网——“大圳沟”。“大圳沟”是由两条山溪经改造后在村庄西南高处汇流,而后沿主要街巷里弄萦绕每一家住户的水网系统,给赖坊这座古村增添了轻盈灵动的意境。“大圳沟”水量充沛,常年不竭,更为重要的是,它具有目的性很明确的消防功能,若某一户人家的房屋不慎走火,打开和堵上相应的木闸,水很快便漫进该户人家的天井,灭火十分方便。小刘说当地的村民视“大圳沟”为自己的命脉,都对其倍加爱护,不敢轻易损坏。

关于“大圳沟”,还曾流传一个悲凉的故事。据传,清末咸丰年间,村中某一家族在翻盖祖屋时,侵占了大圳沟主渠一段,致使沟水滞留。这个家族在做基础时,大圳沟内竟涌出莫名的殷红之物,致使沟水变色,三日不绝。祠堂建成后,恰逢长毛造反,其一部窜入清流,危害一方。该家族30余名丁壮被编入民团,追随官军去清剿长毛,不幸被长毛用计设伏,全部战死于九龙溪畔,喋血江干。家人去收尸时,只捡回36根辫子,合葬在一起,称为“三十六辫冢”。该家族从此败落,在村内几乎断了香火。也许是巧合,但这段悲凉的故事,愈发使得当地村民对“大圳沟”充满了敬畏之情。

时间慢慢过去,在导游小刘的讲述中,我们不知不觉走遍了赖坊村。在有着“山水天赖,文化古坊”之称的赖坊中徘徊,我们感受到的历史是如此真实,仿佛触手可及。

版面链接:http://smrb.smnet.com.cn/shtml/smrb/20150624/92597.shtml