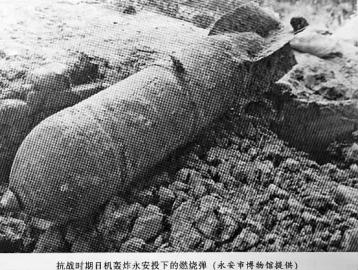

日军投下的燃烧弹。(图片资料)

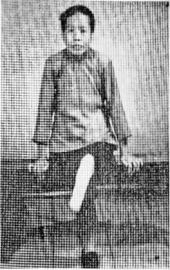

遭日机轰炸的受害者马勋凤。 (图片资料)

炸弹引信。

日军投弹处炸弹模型。

省卫生处防空洞。

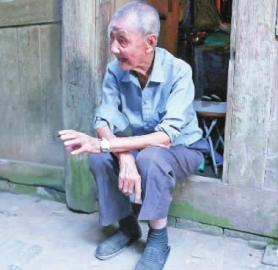

90岁刘佛柱讲诉经历的抗战。

●林丹[核心阅读]

抗日战争时期,福建省政府从福州内迁至小山城永安,永安作为战时省会七年半(1938年5月至1945年10月)之间,不幸成为日军无差别轰炸的“靶心”,接受了无数炮火的洗礼,然而,这座山城并不屈服,大批革命知识分子、爱国人士、热血青年和部分身份隐蔽的共产党员拿起武器,用生命谱写了抗日之歌,留下一段无法忘却的抗战历史,使永安成为与重庆、桂林齐名的三大抗战文化中心……

日机轰炸下的永安

为了躲避日军轰炸,40多个省直机关和数所高校陆续迁至永安城郊吉山村。一批批政界、教育界、文化界名人和进步青年,抱着“抗战到底”的决心,涌进吉山这个不足千人的小山村英勇抗敌。

“常常有大批的人来到吉山村,不少村民给政府机关挑行李,我的父亲也是一名挑夫。”90岁的吉山村民刘佛柱回忆道,当年,他13岁,对扎堆进村的外乡人很好奇。

刘佛柱说,从吉山村飞过的敌机不少,印象中有三架飞机从东面飞来,一起投弹,有村民的腿部被弹片炸伤,而其中一颗哑弹落在了紧邻教育厅职员宿舍旧址材排厝旁的菜地里,未引爆。

70多年过去了,日军的这枚航空炸弹,至今还深埋在吉山村省教育厅职员宿舍旧址旁的一块菜地里。如今,处于拆除这枚炸弹的安全性考虑,永安市在日机投弹处(炸弹上方)建造了一个航空炸弹模型,提醒后人勿忘日寇侵略犯下的罪行。

据《福建省抗战时期人口伤亡和财产损失》记载:1938年5月,省政府从福州内迁永安后,同年6月3日,日机首次空袭永安,炸毁民房数间,群众死伤数人。马勋凤是日机永安的第一个受害幸存者,当时,只有12岁的她刚好站在一个中药店门口,炸弹落下时,她被炸成重伤。经过抢救,从她的右侧腰间取出一枚大小如铜钱的弹片。马勋凤虽保住了性命,却只能靠一根拐杖支撑着走过漫长的人生,而那心灵的创伤无法弥合。

1941年8月30日出版的《福建日报》详细报道了福建战时省会永安惨遭日军“无差别轰炸”的情形:12日午后,永安发出空袭警报,旋即有敌机15架,由金厦方面飞经晋惠等县,窜至省会市空。入境后即妄肆投弹肆虐,计先后滥投35弹,毫无目标,间有燃烧弹,至永安民居商店,多处中弹起火。据讯,计被毁民房150余栋,平民受重伤轻伤达百余人。

日军疯狂轰炸后,青年画家萨一佛走出画室,实地写生,用画笔记录永安炸后的状况,成为控诉日军暴行的有力罪证。萨一佛在医院病房楼外,看见许多来不及施救的死者,痛心不已。他怀着满腔怒火,在太平间为他们作了《死在医院的人们》、《隔岸》的画稿。在废墟里,他看见人们忍着悲痛,在瓦砾堆里创建自己的新生活,萨一佛作了《永不知疲劳的手》、《骄矜的楼房》、《永安是炸不毁的》等画稿。

百姓出资建防空洞

据永安市党史办主任张丽华近一年左右的研究和考证,永安城在抗战期间,从1938年6月3日到1943年11月4日,遭日机流窜及轰炸达20次,被日军无差别轰炸有14次。

第一次日军空袭后,唤醒了当地政府对防空的认识和重视,开始兴建防空洞。1942年1月13日,省防护团团长张丹崖呈省政府主席刘建绪一文中提到:“据此,查增筑防空洞及购置消防器材,乃为防护该县城市人民生命财产,此项经费由省库拨发2万元,尚不敷2万元,应准就该县城区房屋一个月租金,由业主与租户各负担半数以资应用……”可见当时为了躲避日机轰炸,不管是政府还是平民百姓都耗资建设防空设施。

1940年,省政府在战时省会永安县成立防空司令部;1942年,成立防空建设委员会。同时,还有永泉师管区司令部、保安处驻永高射炮队、永安独立防空哨等防空部队,每年举行防空演习。

在永安市燕西街道吉山村春谷山庄内,记者见到当年国民党省主席使用过的防空洞,防空洞外已长出青苔,如今成为该市爱国主义教育基地。防空洞被茂密的树林层层包围,极为隐蔽,可见当时防空洞选址方面下足了功夫。1938年5月,福建省政府定吉山春谷书院为省主席公馆。至1945年10月,先后有陈仪、刘建绪二任省主席居住于此。省主席公馆占地60亩,建有大小房屋13幢,配备宿舍、会议室、防空洞等设施,至今仅存省主席起居室和防空洞。

日军无差别的野蛮轰炸,让无数永安百姓妻离子散。此外,大量沿海难民也涌入永安,大批难民急需安置。1941年5月至1944年,永安县设置12处收容所、第二总站和康乐新村收容浙赣战区退闽学生、敌战区流亡而来的留守儿童和残老人员,永安成为全省难民集散中心之一。据1942年《永安县难民收容人数年度月报表》统计,1937年1月至1943年3月,永安县收容难民1172人,永安县振济会收容难民1021人,共花费振济款11379.40元。